-

Par AdminRL le 18 Décembre 2023 à 12:40

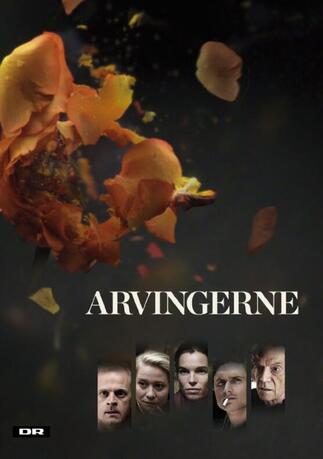

Les héritiers (The legacy) : Série (Danemark), 3 saisons, 10, 7 et 9 épisodes d'environ 55 minutes chacun, 2014-2017

Création : Maya Ilsøe

Production : Christian Rank, Marie-Louise Gyldenkrone

Réalisation : Pernilla August, Heidi Maria Faisst, Jesper Christensen, Louise N. D. Friedberg

Auteurs : Maya Ilsøe, Per Daumiller, Maja Jul Larsen, Anders August, Karina DamSon : Mohamed Ilyas Guetal Antoine Morin Production : Narimane Mari Olivier Boischot Michel Haas Allers Retours Films Centrale Électrique

Distribution : DR, ArteActeurs : Trine Dyrholm : Gro Grønnegaard, fille aînée de Veronika et maîtresse de Robert ; Jesper Christensen : Thomas Konrad, compagnon de Veronika ; Marie Bach Hansen (da) : Signe Larsen, fille biologique de Veronika ; Carsten Bjørnlund : Frederik Grønnegaard, premier fils de Veronika ; Mikkel Boe Følsgaard : Emil Grønnegaard, second fils de Veronika ; Lene Maria Christensen : Solveig Riis Grønnegaard, épouse de Frederik ; Trond Espen Seim : Robert Eliassen, homme marié entretenant une relation avec Gro ; Annette Katzmann (da) : Lise Larsen, la femme de John et mère adoptive de Signe ; Jens Jørn Spottag (da) : John Larsen, le père biologique de Signe Kirsten Lehfeldt (da) : Lone Ramsboll, avocate et amie de Veronika ; Victor Stoltenberg Nielsen : Villads Grønnegaard, fils de Frederik et de Solveig ; Karla Løkke : Hannah Grønnegaard, fille de Frederik et de Solveig

Synopsis

Suite au décès de leur mère, trois frères et sœur sont réunis pour l’héritage. À la surprise générale, sa fille illégitime hérite de la propriété. Querelles et secrets vont entamer des relations déjà fragiles au sein de la fratrie. Drame familial hautement addictif, la série “Les héritiers” confirme la maestria danoise en matière de séries. Couronnée par le FIPA d’Or en 2014.

Dans la presse et au fil des blogs...

La créatrice danoise des « Héritiers », Maya Ilsoe, explique être partie d’un postulat : « On ne connaît sa famille que le jour où l’on doit se partager un héritage. » Ce qui l’a amenée à développer le scénario très convaincant des relations d’une fratrie après le décès du dernier de leurs parents – en confiant la réalisation, élégante, à la Suédoise Pernilla August.

Tout commence donc par un décès. Ou presque. Car le temps d’une scène apparaît Veronika Gronnegaard. Avant que le cancer ne l’emporte, celle-ci prend contact avec une jeune fleuriste de la ville pour lui révéler qu’elle est sa mère et qu’elle lui lègue le grand domaine où elle a vécu avec ses trois autres enfants. Signe découvre ainsi qu’elle fut adoptée toute petite, que sa mère biologique est une plasticienne internationalement célébrée, et qu’en plus d’un grand domaine elle hérite de deux demi-frères et d’une demi-sœur…

Les trois enfants « officiels », nés de deux pères différents, vont fort peu goûter la surprise que leur livre le testament de leur mère. Car, outre que chacun avait une idée de ce que devait devenir le domaine de leur enfance, le fait que cette immense maison-atelier revienne à une « étrangère » dépasse leur entendement. L’un, Frederik, va la revendiquer pour y vivre avec sa petite famille ; son frère Emil, qui doit de l’argent à la mafia thaïlandaise, voudrait pouvoir la vendre ; quant à leur demi-sœur Gro (Trine Dyrholm, très présente dans le cinéma danois depuis Festen), rien ne la détournera de l’idée que cette demeure doit devenir un musée pour y accueillir les œuvres d’une mère qu’elle a toujours secondée et admirée… sans retour.Dissemblables mais uni

Personne n’est ici un monstre ; chacun a d’excellentes raisons ou motivations à mettre en avant ; les enfants reconnus sont plutôt ouverts d’esprit, fruits d’une éducation « années 1970 » que leur a donnée Veronika, mais chacun a ses propres enjeux, ses blocages, et un passé différent qui remonte à la surface.

Au-delà du décès d’une mère et de sa volonté de reconnaître aux yeux de tous la fille qu’elle abandonna il y a vingt ans, « Les Héritiers » n’est bâti sur aucun rebondissement ni grande révélation. L’intrigue prend le temps de s’installer, tout comme les différents personnages au sein de cette série où se dessine une famille qui, peu à peu, devient proche.

Les objets intrigants qu’a laissés Veronika dans son immense maison et sur son domaine (dont une carcasse d’avion dans une allée) sont à l’image de ses enfants : chacun suscite l’intérêt et parfois même émeut, autant pour ce qu’il révèle que pour le mystère qu’il préserve. L’art le plus subtil du scénario amène le spectateur à s’interroger sur ce qui, au fond, peut « faire famille » à partir d’êtres si dissemblables que ces quatre enfants désormais adultes. Sur ce qui unit malgré tout des frères et des sœurs, quand tout semble pourtant les séparer.Présentée en 2014 au Festival international de programmes audiovisuels, « Arvingerne », le titre danois de cette série, avait à juste raison remporté le Fipa d’or de la meilleure série ainsi que celui du meilleur scénario de série. Une deuxième saison a d’ores et déjà été tournée.

« Les Héritiers » (« Arvingerne »), saison 1. Série créée par Maya Ilsoe. Avec Trine Dyrholm, Marie Bach Hansen, Carsten Bjornlund, Mikkel Boe Folsgaard (Danemark, 2014, 10 ép. × 55 min). Trois épisodes à la suite le jeudi, diffusés en vost et en vf.

Martine Delahaye (Le Monde)

Série danoise étonnante : l'intrigue tourne autour de l'héritage moral et matériel d'une femme artiste, et de ses quatre enfants qui se découvrent au fil des difficultés qui ne manquent pas de survenir dans la demeure familiale chargée de secrets cachés dans l'atelier de l'artiste et autres relations qu'entretenait la mystérieuse défunte avec les uns et les autres.

Les personnages multiplient maladresses et gestes d'affection, avec impulsivité et précipitation entrainant le groupe familial dans un chaos assez étourdissant.

Vu en décembre 2023 (Arte) votre commentaire

votre commentaire

-

Par AdminRL le 24 Octobre 2023 à 12:05

documentaire (France, Algérie, Qatar), 100 min, 2021

Réalisation : Hassen Ferhani

Montage : Stéphanie Sicard Nadia Ben Rachid Nina Khada Hassen Ferhani

Son : Mohamed Ilyas Guetal Antoine Morin Production : Narimane Mari Olivier Boischot Michel Haas Allers Retours Films Centrale Électrique

Distribution France : Météore Films Presse France : Karine Durance Avec le soutien du GNCR & de l'ACIDSynopsis

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errance et des rêves… Elle s’appelle Malika.

Dans la presse et au fil des blogs...

Une buvette plantée au milieu du désert algérien : bienvenue chez Malika, reine des sables

Multiprimé, “143 rue du désert”, documentaire de l’Algérien Hassen Ferhani, met en contraste l’immensité du désert et un restaurant-buvette planté au beau milieu, soit le royaume de Malika, sphinx en djellaba et foulard, qui sait tendre l’oreille à chacun. Entre un thé et une omelette, le verbe est concis mais lumineux. Un documentaire d’une grande beauté.

Les géographes la nomment « transsaharienne » car elle traverse le désert algérien jusqu’à la frontière du Niger. Pour les panafricanistes, c’est un tronçon de la « route de l’unité africaine », envisagée dans les années 1960 pour relier, sur 9 000 kilomètres, le Maghreb à l’Afrique subsaharienne. Pour ses usagers ordinaires, c’est plus prosaïquement la Nationale 1, dont la chaussée constamment en travaux charrie routiers et routards sur plus de 2 300 kilomètres, de la côte méditerranéenne aux confins du désert.

Après avoir tourné au cœur des abattoirs du quartier du Ruisseau, à Alger, Dans ma tête un rond-point (2015), documentaire fameux dont la carrière internationale révéla le talent d’Hassen Ferhani, celui-ci a voulu échapper à la forme du huis clos en filmant au grand air. « Hormis le magnifique Inland, de Tariq Teguia, les road-movies sont rares en Algérie, qui est pourtant le pays le plus vaste d’Afrique, relève-t-il. Mon désir d’une histoire qui se passerait sur la route m’a naturellement mené sur la Nationale 1. Je m’y suis baladé à trois reprises, prenant des notes et des photos, à la recherche d’une idée. J’y suis allé une fois avec l’écrivain Chawki Amari, qui relate dans un livre ce qu’il y a vu. » Il y évoque notamment Malika et le petit café de bord de route qu’elle tient à 900 kilomètres d’Alger – au milieu de nulle part, sinon de l’Algérie elle-même. « La lecture des deux pages qu’il lui consacre dans Nationale 1 m’a donné envie de la rencontrer (1). Et ç’a été comme un coup de foudre. Ayant passé sa porte et échangé quelques mots avec elle, j’ai su que mon film à venir était là. Qu’elle serait la protagoniste principale d’une sorte de road-movie inversé. »

Projeté cet hiver au Festival international du film de Marrakech après avoir reçu de nombreux prix, de Locarno à Séoul, et de Nantes à Turin, 143 rue du désert est un miracle de documentaire. Un road-movie immobile, dans lequel la route et ses usagers investissent le petit espace habité par cette femme généreuse. La Nationale, mais aussi l’Algérie d’aujourd’hui, comme elle transparaissait déjà dans le huis clos des abattoirs. Car Hassen Ferhani a le chic pour capturer la vérité des êtres, qu’ils côtoient la mort au quotidien ou investissent comme une scène ce café de 20 mètres carrés. Un groupe de musiciens rentrant d’un festival, un imam en vadrouille, une routarde à moto, l’écrivain Chawki Amari… mais surtout des routiers, familiers de ce lieu et de celle qui l’habite depuis vingt-sept ans, toujours là pour les approvisionner en cigarettes, leur servir un thé, du thon ou une omelette – sa carte ne propose rien d’autre.

« On ne vient pas chez Malika pour ce qu’on y mange, reconnaît le jeune cinéaste, même si c’est l’un des derniers endroits d’Algérie où l’on peut encore déjeuner pour 50 dinars. C’est pour elle qu’on s’arrête chez Malika. Car elle a beau souffrir de difficultés sur lesquelles elle n’aime pas s’étendre, elle sait écouter comme personne ; et de nombreux clients n’hésitent pas à lui confier des pans de leur histoire, avant de reprendre la route. » Exactement comme les protagonistes d’un documentaire, est-on tenté d’ajouter, pour peu que son auteur soit attentif à ceux qu’il filme et manifeste à leur égard une curiosité exempte de jugement. À l’évidence, Hassen Ferhani est de ceux-là. Malika ne s’y est pas trompée, qui a consenti sans hésiter à ce qu’il revienne la filmer après leur première entrevue.

« Notre rencontre avait eu lieu fin 2017. En février 2018, je louais une voiture à Alger et retournais la voir avec un ingénieur du son. Nous avons trouvé une chambre dans le premier motel de la ville la plus proche de chez elle ; et pendant plus d’un mois et demi, nous avons fait chaque matin les 70 kilomètres qui nous séparaient d’elle comme on va au boulot. C’était toujours le même rituel : nous prenions un café, puis nous sortions le matériel sans savoir ce que nous offrirait la journée, quels voyageurs s’arrêteraient. Je déterminais mon cadre et j’attendais le surgissement. »

À la surprise des deux hommes, ceux qui passaient la porte étaient rarement interloqués par la présence de leur caméra. « Les routiers sont des putains de philosophes, explique Hassan Ferhani. L’un d’eux m’a dit de son métier qu’il était le seul où l’on reste assis et où l’on voit en même temps devant et derrière soi. Certains familiers de Malika s’étonnaient : “Vous avez mis du temps à venir la filmer”, comprenant qu’on s’intéresse à elle. La télé algérienne lui avait consacré deux reportages ; elle y donnait l’image attendue d’une femme affligée par sa condition – tout le contraire de celle que je voulais donner d’elle : celle d’une femme forte, qui écrit son histoire dans un lieu où ne vivaient que des scorpions avant qu’elle s’y arrête. »

À travers les portraits de clients de passage, s’esquisse scène après scène celui de Malika, cafetière, vigie, psy ou maman, dont 143 rue du désert préserve jusqu’au bout les secrets tout en nous la rendant proche. Hassen Ferhani s’attache, avec délicatesse, à transposer à l’écran son univers spatial. Avec un sens du cadre particulièrement sûr, le jeune cinéaste diversifie les vues de ce cube que le film ne quitte pas, cent minutes durant. « C’est fou ce qu’on peut raconter dans 20 mètres carrés », confie ce grand admirateur de Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, de l’écrivain Georges Perec. C’est en styliste qu’il inscrit dans son royaume minuscule cette reine comme au milieu du monde.

« Malika a quitté son café pour venir voir le film à Alger. Elle a pris le micro et a lancé 143 rue du désert dans une salle bondée : “C’est moi Malika, la femme du désert, et ce soir je suis votre invitée.” Pendant la projection, elle téléphonait à ses amis routiers pour leur dire que son film était en train de passer à Alger. Elle a eu droit à une standing ovation. Et lorsque quelqu’un lui a demandé si elle appréciait le film, elle s’en est étonnée : “Comment voudriez-vous que je ne l’aime pas ? C’est mon film !” Deux jours après, le bruit, l’agitation d’Alger lui pesaient trop et elle est retournée dans le désert pour y retrouver son café. »

Alors que sortent en salles quantité de documentaires de qualités très inégales, 143 rue du désert est en attente d’un distributeur. Gageons qu’il s’en trouve un pour permettre au public de découvrir ce film merveilleux, qui parle au cœur autant qu’aux oreilles et aux yeux.

François Ekchajzer , Télérama

Film documentaire épuré à l'extrême : on guette les très rares mots promoncés dans ce petit café au milieu du désert, tenu par une femme âgée, fatiguée, qui voit se construire en face de son commerce une station-essence : ce chantier la perturbe, elle devine que son quotidien va être bouleversé par cette installation. Ses clients, peu nombreux, parlent volontiers, philosophent...

µVu en août 2023 (Arte) votre commentaire

votre commentaire

-

Par AdminRL le 22 Juin 2023 à 17:04

titre original : The power of the dog, drame (Nouvelle-Zélande, Australie, canada, Etats-Unis, Royaume-Uni), 126 min, 2021

réalisation : Jane Campion

scénario : Jane Campion, adapté du roman éponyme de Thomas Savage

musique : Jonny Greenwood

Société de production : See-Saw filmsAvec : Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Koi Smit-McPhee

Synopsis

Originaires du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel, autant George est flegmatique et bienveillant. À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d'un pion dans sa stratégie sadique.

Dans la presse et au fil des blogs...

Avec “The Power of the Dog”, sur Netflix, Jane Campion relève le pari du western

D’un duel viriliste dans l’Ouest américain, la grande cinéaste néo-zélandaise tire un thriller à combustion lente. Cow-boy toxique, banjo assassin, confrontation autant attendue que redoutée… Magistral !

Montana, 1925. Vingt ans après la mort de son mentor Bronco Henry, le cow-boy qui lui a tout appris, Phil Burbank (Benedict Cumberbatch, inattendu et formidable) vit dans le regret d’un Ouest mythique – « Il y avait de vrais hommes à l’époque » – et dirige son ranch en tyran. Quand son frère, George (Jesse Plemons), ose épouser Rose (Kirsten Dunst), on ne donne pas cher de sa peau diaphane, d’autant que la modeste veuve arrive flanquée d’un adolescent efflanqué, son fils Peter, trop délicat, trop fragile, trop… féminin.

Trompe-l’œil

Jane Campion, qui n’avait pas réalisé de long métrage depuis Bright Star (2009), adapte un roman de Thomas Savage et, foulant une terre de western, nous roule dans la farine. Mené d’un pas tranquille mais sûr, ce récit fascinant multiplie fausses pistes et trompe-l’œil, à commencer par sa parenté avec une certaine Leçon de piano (1993). Seulement, Rose n’est pas Ada et, loin de libérer sa voix intérieure, le beau clavier qui trône au salon vire à l’instrument de torture, tandis que Phil s’applique à la sadiser au son d’un… banjo. D’où viendra la délivrance ?

Jane Campion : “Enfant déjà, je n’en faisais qu’à ma tête”

Il y a un plaisir fou à se laisser happer par la beauté des images : les paysages cadrés large, la maison cossue aux boiseries sinistres, le cuir des bêtes et la peau des hommes. Jane Campion orchestre ses révélations dissonantes – une baignade secrète, la dissection d’un lapin, une chevauchée périlleuse… – avec un art du suspense non dénué de malice. Plus la tension monte, plus The Power of the Dog se resserre sur le duel, prévu et redouté, qui oppose Phil à Peter (remarquable Kodi Smit-McPhee), cultivant outrageusement son homo-érotisme. Sauf que, bien davantage que la masculinité toxique, c’est la vulnérabilité des hommes, leur peur qui passionnent la réalisatrice. Et l’on ne se rend compte qu’à la toute fin, bluffé, qu’elle nous montrait la lune et que, négligeant les indices, nous regardions le doigt.

Marie Sauvion, Télérama

«Le Pouvoir du chien» de Jane Campion: le bon, la brute et l’éphèbe

Absente des grands écrans depuis douze ans, la réalisatrice néo-zélandaise signe un bouleversant western psychologique qui interroge la masculinité

Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) et son frère George (Jesse Plemons).Pour Michael Cimino, le Montana était le paysage du western. C’est là qu’il a tourné Les Portes du paradis. Et c’est dans cet Etat du nord-ouest que se déroule Le Pouvoir du chien. Mais Jane Campion a tourné son film aux antipodes, dans le sud de la Nouvelle-Zélande, réinventant une esthétique du western à travers des paysages immensément monochromes et infiniment crépusculaires. On est en 1925. Les frères Burbank, l’ombrageux Phil (Benedict Cumberbatch) et le rondouillard George (Jesse Plemons), gèrent un ranch opulent. Le premier chevauche avec les hommes et les bêtes; le second s’occupe plutôt de la comptabilité. Ils partagent la même chambre d’enfant.

Phil est un rustre qui ôte rarement ses bottes et méprise le savon. Lorsque avec sa bande de vachers il va manger au Red Mill, il raille grossièrement Peter (Kodi Smit-McPhee), l’adolescent efféminé qui a décoré les tables avec des fleurs de papier. Cette méchanceté fait pleurer Rose (Kirsten Dunst), la mère du jeune homme. George la réconforte. Il l’épouse. Rose et Peter viennent vivre à la ferme, ce qui exacerbe la méchanceté de Phil.Masculinité offensive

Le dernier long métrage de Jane Campion, Bright Star, consacré au poète John Keats, date de 2009. Après s’être consacrée à la télévision avec le formidable Top of the Lake (deux saisons), la réalisatrice de l’inoubliable Leçon de piano revient sur les grands écrans par un chemin inattendu. Elle qui n’a cessé de sonder la psyché féminine observe les interactions d’un trio d’hommes et les répercussions qu'elles entraînent.Boucané par une rude vie en plein air, Phil le monolithique ne laisse entrevoir d’émotions que lorsqu’il évoque son mentor, le mythique Bronco Henry. Sinon, il ne perd aucune occasion d’humilier Rose et Peter. Il dépasse les bornes en forçant sa belle-sœur à jouer du piano devant le gouverneur. Rose craque, tend la main vers un verre et sombre.

Parfois Phil va se baigner dans une boucle de la rivière. Il dissimule dans cette tanière un trésor, des revues de charme dans lesquelles des haltérophiles à moustache prennent la pose en petite tenue. Peter tombe sur ces photos. La masculinité offensive de Phil s’atténue. Il cesse d'insulter l’adolescent, il le prend sous son aile, il lui apprend à tresser le cuir.

Lire aussi: «Top of the Lake», tant de mystères autour du lac

Nappes atmosphériques

Rares sont les westerns où passent des voitures automobiles (La Horde sauvage), plus rares encore ceux qui évoquent l’homosexualité (Brokeback Mountain) ou négligent de tirer des coups de feu. Le Pouvoir du chien est de ceux-là. Avec une délicatesse inouïe, la Campion suggère le lourd secret que Phil cèle dans un contexte de virilité tapageuse. Elle évoque par touches le naufrage de Rose et la souffrance du taiseux George, bouleversant quand, une larme au bord des cils, il dit à sa femme combien il est doux de «ne pas être seul». Quant au fragile Paul, il s’aguerrit et laisse entrevoir des zones d’ombre – le doux lapin finit disséqué… Il trouble Phil en lui posant une question ayant trait à la nudité de Bronco Henry. Peut-être hâte-t-il la chute du mâle dominant…Jane Campion a de l’empathie pour tous ses personnages, lâchés trop seuls dans un paysage trop vaste. Phil et Peter sont les seuls élus à remarquer la silhouette d’un chien dans le relief de la montagne. Quant aux autres, s’ils ne voient rien, c’est qu’il n’y a rien. Les nappes atmosphériques de Jonny Greenwood, le guitariste de Radiohead, exaltent cette faculté d’émerveillement fondant la mystique des vachers. L’histoire se conclut sur une citation biblique tirée du Psaume 22: «Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens!»

Antoine Duplan (Le temps)

Film magnifique : "western" revisité par Jane Campion, situé dans le Montana en 1925, personnages taiseux et complexes, plans larges sur les plaines, réflexion sur la masculinité, ellipses et ultime référence biblique : Psaume Jacques 22:20 "« Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens! » (Psaume 22 :20)" (qui pourrait signifier « délivre mon âme du péché et de la culpabilité»)

Vu en juin 2023 (Netflix)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par AdminRL le 12 Juin 2023 à 11:03

Suzanne jour après jour

- Suzanne de saison en saison

Documentaire (France), 53 min, 2020

réalisation : Stéphane Manchematin et Serge Steyer

image : Gautier Gumpper, Philippe Viladecas

son : Stéphane Manchematin

sons aditionnels : Marc Namblard

montage : Stéphane Manchematin, Serge Steyer

montage son & mixage : Lionel Thiriet

étalonnage : Nicolas Vrignaud,

musique : Muckrakers

lieu de tournage : Hautes-Vosges

production : Sylvie Plunian, Milana Christitch

assistantes de production : Audrey Euzen, Julia Audebert, Jessy Guo Yunyan, Caroline Moreau

coproduction : Les films de la pluie, Ana films, Vosges télévision, France 3 Grand Est, L'heure D

titrage : Arnaud GauchardAvec : Suzanne Claudel, Marie-Paul Gérard, FLorent Vanson, Ghislain Didier

Synopsis

Pitch

Née en 1930, Suzanne vit seule dans une ferme isolée des Hautes-Vosges, dépourvue du

confort moderne et dans laquelle elle est née.

Résumé

« On verra bien ! » Suzanne prend la vie comme elle vient, avec calme et sérénité. Elle vit seule

dans la ferme qui l’a vu naître en 1930, en lisière d’une forêt des Hautes-Vosges. La maison

n’est raccordée ni à l’eau ni à l’électricité.

Au gré des saisons, Suzanne cultive son potager, prépare ses conserves, lit la presse, marche

dans la montagne, accueille les visiteurs de passage. Elle savoure en riant tous les petits

plaisirs de la vie, s’amusant d'incarner cette sobriété heureuse à laquelle aspirent ses

contemporains.Dans la presse et au fil des blogs...

Du haut de ses 91 ans, Suzanne prend la vie comme elle vient sans se soucier des lendemains. Au gré des saisons, cette Vosgienne nonagénaire cultive son potager, fait des mots-croisés et cuisine de bons petits plats. Elle profite des moments simples de la vie, avec calme et sérénité.

Née en 1930, Suzanne vit seule dans une ferme isolée des Hautes-Vosges à Rochesson, dépourvue du confort moderne et dans laquelle elle est née. Elle vit au rythme des saisons et passe ses journées à s’émerveiller des petits plaisirs de la vie.

Voici trois bonnes raisons de voir "Suzanne, jour après jour", un documentaire de Stéphane Manchematin et Serge Steyer en avant-première puis en replay ci-dessus.

Pour rencontrer une femme souriante et heureuse

"J’ai une vie tranquille. L’essentiel, c’est d’être bien dans sa peau et de se contenter de ce qu’on a," affirme Suzanne, le sourire aux lèvres. Cette vieille dame sympathique savoure les moments simples de la vie tout en riant. Elle s’amuse à incarner cette sobriété heureuse à laquelle aspire la nouvelle génération. Elle aime son petit quotidien : bêcher son jardin, éplucher les légumes, recevoir des coups de fil et même tricoter ses vêtements. Elle n’a besoin de personne, à part peut-être de la factrice, de son maraîcher et de quelques proches. Pour elle, "faire ce qu'[elle] veut quand [elle] veut, c’est ça la tranquillité."

On peut très bien vivre sans eau, sans électricité, sans tout le confort de maintenant.

SuzanneUne fois à la retraite, cette ancienne professeure de mathématiques a choisi de revenir vivre dans la ferme familiale. Vraie débrouillarde, elle parvient à vivre de manière correcte les jours sans eau courante ni électricité. L’électricité lui parvient "grâce à une turbine datant de 1928 que [ses] grands-parents ont installée." Et puis, quand il n’y a pas d’eau dans le ruisseau, alors il n’y a pas d’électricité. Mais "on peut très bien vivre sans eau, sans électricité, sans tout le confort de maintenant," déclare Suzanne sans une once d’hésitation. "Finalement, on se crée des besoins," continue-t-elle.

Pour découvrir un quotidien proche de la nature

La maison n’est donc raccordée ni à l’eau ni à l’électricité en permanence, et pourtant, ce mode de vie simple est loin d’être archaïque. Dans une société où la sobriété revient sur le devant de la scène, les habitudes de Suzanne sont criantes d’actualité. La consommation de cette vieille dame se limite aux besoins essentiels. Sa relation à l’environnement est aussi spontanément respectueuse. Elle cultive ce qu’elle mange et elle mange ce qu’elle cultive.

/regions/2023/06/06/647efd4c7bc32_photo-4.jpg) La consommation de Suzanne se limite aux besoins essentiels. • © Ana Films / Les Films de la pluie

La consommation de Suzanne se limite aux besoins essentiels. • © Ana Films / Les Films de la pluieSuzanne vit au rythme des saisons. En hiver, elle observe avec attention la neige tomber sur son jardin et sur les massifs montagneux. Parfois, on ne distingue plus que sa petite maison dans l’épais brouillard. Elle raconte même que "quand on se lève le matin, il fait 2 degrés dans la chambre." Alors il faut dégainer l’attirail : couettes, couvertures et bouillotte, tout ce qu’il faut pour avoir chaud. Au printemps, vêtue de son éternel cardigan rose, Suzanne bêche la terre. Les feuilles vertes sont revenues sur les arbres et les oiseaux gazouillent. En été, les grillons font leur retour. Suzanne ramasse les groseilles et en fait des confitures. C’est aussi l’occasion pour elle de se promener le long des sentiers avoisinants.

Pour réfléchir sur la solitude et le divertissement

"Comment vivre l’instant présent ? Comment vivre l’incertitude ? Que va-t-il se passer ?" proclame un prêtre peu de temps avant Noël. Suzanne l’écoute attentivement à travers sa télévision. Les années passent mais Suzanne est toujours là. La première chose qu’elle fait en ouvrant le journal, c’est de regarder les avis de décès mais "du moment qu’on n’est pas dessus, ça va." Lorsque son voisin lui confie qu"il y a encore de belles années devant [elle]," Suzanne lui répond : "on ne sait pas." Face à l’incertitude, Suzanne profite d’autant plus des petits plaisirs de la vie de manière solitaire. Elle se complaît dans cette solitude heureuse. Elle ne ressent pas le besoin d’avoir un chien car "de toute façon, un chien ne serait pas une tranquillité. Il aboierait, alors [elle] ne serait pas plus tranquille d’avoir un chien."

/regions/2023/06/06/647efcea31cdf_photo-2.jpg) Suzanne se complet dans cette solitude heureuse. • © Ana Films / Les Films de la pluie

Suzanne se complet dans cette solitude heureuse. • © Ana Films / Les Films de la pluieElle n’a pas non plus peur de rester seule chez elle dans sa petite maison perdue dans les Hautes-Vosges car si "[elle] avait peur, [elle] ne pourrait pas rester ici." Elle ne s’ennuie jamais car "quand on ne sait pas quoi faire, on trouve toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que rêvasser. " Un mode de vie définitivement tourné vers l’essentiel.

Camille Chagrot, France 3 Grand Est

Suzanne, qui autrefois enseigna les mathématiques, vit seule dans la maison familiale qui l'a vu naître, aînée d'une fratrie de 10 enfants. Elle un petit potager, alimente son poêle à bois durant les rudes journées d'hiver vosgiennes, va chercher son pain en voiture. Une petite station hydroélectrique installée depuis 1928 en contrebas de la maison, sur un ruisseau, lui fournit du courant en 110 volts. Ainsi vont les jours, lecture du journal, mots-croisés, messe à la télévision, passage de la factrice, appel de proches au téléphone pour prendre des nouvelles, silence, une vie simple et une femme admirable de sobriété choisie.

Vu en juin 2023 (France.tv, collection 'La France en Vrai, Grand Est')

votre commentaire

votre commentaire

-

Par AdminRL le 1 Juin 2023 à 12:32

Film, drame (France), 82 min, 2020

Réalisateur : Élie Wajeman

Scénario : Élie Wajeman et Agnès Feuvre

Musique : Evgueni Galperine et Sacha Galperine

Décors : Astrid Tonnellier

Costumes : Virginie Montel

Photographie : David Chizallet

Son : Mathieu Leroy

Montage : Benjamin Weill et Béatrice Herminie

Production : Georges Bermann

Sociétés de production : Partizan Films ; Domino Films (coproduction) Sociétés de distribution : Diaphana Distribution ; Athena Films (Belgique), Frenetic Films (Suisse romande)Avec : Vincent Macaigne (Mickael Kourtchine), Sara Giraudeau (Sofia), Pio Marmaï (Dimitri), Sarah Le (Sacha Kourtchine), Florence Janas (Anna), Lou Lampros (Nadège), Ernt Uhmauer (Badri), Thibault Fraisse (Lionel), Jacques Sylvain (Casquette), Jehanne (Anouk Kourtchine), Pauline Vidal (Rachel Kourtchine), Sékouba Doucouré (Sam)

Synopsis

Mikaël, médecin de nuit, exerce dans les quartiers les plus difficiles de Paris, notamment auprès des toxicomanes. Il prétexte parfois des interventions afin de rejoindre sa maîtresse. Son épouse commence à poser des questions. Constamment au contact d'un monde interlope, le médecin se laisse un soir embrigader par son cousin et se met à rédiger de fausses ordonnances de Subutex. Le trafic est lucratif, jusqu'à ce que les autorités commencent à se poser des questions sur son taux anormalement élevé de prescriptions pour ce produit. Mikaël veut tout arrêter. Mais le peut-il ?

Dans la presse et au fil des blogs...

Il parcourt Paris au volant de sa Volvo break, engoncé dans une veste en cuir noir et coincé dans un trafic de Subutex qui le dépasse. Mickaël est médecin de nuit. Un métier, un sacerdoce, une malédiction. Plus proche d’Eschyle que d’Hippocrate…

Le troisième film d’Élie Wajeman (Alyah, Les Anarchistes) a des allures de tragédie grecque, avec son héros qui court à sa perte, toujours sur la corde raide, entre le bien et le mal, entre ses patients toxicomanes et les combines de son cousin pharmacien, entre sa femme et sa maîtresse, qui se trouve être aussi celle du cousin corrompu. Le temps d’une nuit très agitée, ramassée dans un film noir de quatre-vingts minutes, Mickaël va devoir se racheter une conscience. Dans la peau du toubib en perdition, Vincent Macaigne en impose. Le corps massif, mais plus athlétique qu’à l’accoutumée, il traverse le film en apnée, distribuant les ordonnances, les baffes et les étreintes. Loin des rôles de trentenaires déboussolés par leurs sentiments auxquels il nous avait habitués. Pour une fois, c’est lui le guérisseur, sur qui tous les autres personnages comptent : le dispatcheur de SOS Médecins qui crépite dans sa radio, la vieille dame du douzième étage qui fait une crise d’angoisse à 3 heures du matin, sa famille, ses amis… Tel un vampire, dont il semble partager l’immortalité, Mickaël veille sur la ville endormie. À l’humanisme et à la solidarité chorale d’un Thomas Lilti (Hippocrate), le réalisateur de Médecin de nuit préfère le romanesque du polar urbain américain. Trois mesures d’After Hours pour la guigne nocturne, mafia de l’Est incluse, et deux comprimés de Bad Lieutenant pour la double vie entre drogue et rédemption. Scorsese et Ferrara midi et soir, on a connu pire traitement.

Jérémie Couston (Télérama)

Le spectateur est immergé dans la tournée nocturne de Mickael, médecin à Paris : les rencontres, les doutes de cet homme doux et indécis sont exposés le temps d'une nuit, entre documentaire et drame. Le personnage côtoie aussi bien le Paris interlope que les personnes malades, souffrantes, les âmes angoissées... et va à la rencontre de solitudes touchantes. La qualité des images de nuit dans Paris est remarquable d'authenticité, et l'on ressent des bouffées de nostalgie pour avoir vécu soi-même à Paris...

Vu en mai 2023 (Arte)

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique