-

Roman historique

Dans un petit village des Pyrénées ariégeoises, Jeanne-Marie, enfant abandonnée et élevée par des agriculteurs, est repérée par son institutrice qui s’attache à elle et l’incite à suivre la même voie. Jeanne-Marie s’engage à son tour dans la mission des instituteurs des années 1930. Leur objectif : redonner vie aux campagnes qui se dépeuplent en encourageant la jeunesse à rester au pays. Cette situation l’amène à se donner entièrement à son métier d’institutrice. Vivant dans un certain isolement, elle n’aura de cesse de s’interroger, non sans souffrance, sur son origine et la raison de son abandon par ses parents inconnus. (présentation de l'éditeur)

Marguerite Peyre, née Bétolaud à Paris (1882-1975) fut institutrice et directrice dans plusieurs arrondissements de Paris. Elle a pris sa retraite en 1935 dans l’Ariège avec son mari qui en était originaire. Passionnée de littérature et d’histoire, elle consacra dès lors ses loisirs à la lecture et l’écriture, sans jamais publier de son vivant. « J’ai un plaisir infini à égayer mon présent en évoquant mes souvenirs d’enfance, et à essayer de les raconter », écrivait-elle en 1952. Jacques Boussuge le petit-fils de l’auteure, a retrouvé ce manuscrit jamais publié et l’a fait lire à la libraire des Beaux Livres d’Ax-les-Thermes, qui l’a orienté vers les éditions «Le Pas d’oiseaux». Ces derniers ont décidé de le publier pour sa qualité littéraire mais aussi pour sa valeur de témoignage sur ce qu’était l’école en Ariège à cette époque.

lu en juillet 2016 (collection personnelle)

votre commentaire

votre commentaire

-

Australia

Film historique, drame, romance (Australie, USA, 2008, 160 min)

Réalisation : Baz Luhrmann

Scénario : Baz Luhrmann, Stuart Beattie, Ronald Harwood, Richard Flanagan

Musique : David Hirschfelder

Image : Gale Tatersall

Avec... Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters, David Wenham, David Ngoombujurra, Bryan Brown, Tony Barry, David Gulpilil

Producteurs : Baz Luhrmann, Catherine Martin, G. Mac Brown

Production : 20th century fox, Bazmark films, Dune entertainment,

Distribution : Twentieth century fox France

Synopsis :

Fin des années 1930, peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. L'aristocrate anglaise hautaine Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), récemment veuve, hérite d'un ranch (Faraway Downs) dans le nord sauvage de l'Australie. Elle s’allie avec un cowboy local, « Drover » (Hugh Jackman) pour protéger son troupeau et sa propriété. En effet, Neil Flatcher (David Wenham), son contremaître est prêt à tout pour provoquer la chute de Faraway Downs et s’en emparer. Commence alors une expédition à travers des milliers de kilomètres de terres magnifiques et inhospitalières afin de conduire jusqu’à Darwin 1500 bêtes. Un voyage durant lequel Sarah va éprouver des sentiments qui lui étaient auparavant inconnus, notamment suite à sa rencontre avec Nullah (Brandon Walters), un jeune aborigène orphelin. A leur arrivée à Darwin, les forces japonaises ont atteint l’Australie et commencent à bombarder la ville... Sarah est alors prête à tout pour défendre ce à quoi elle tient le plus. Australia est le quatrième film du réalisateur Baz Lurhmann, connu pour sa trilogie dite du « Rideau Rouge », regroupant ses trois premiers films : Ballroom Dancing (l’histoire d’un jeune danseur qui va se rebeller contre sa Fédération en introduisant de nouvelles figures dans son programme de danse), Romeo + Juliet (une version moderne et décalée de la tragédie de Shakespeare) et Moulin Rouge ! (qui relate l’histoire d’amour entre Christian, jeune poète sans le sou et Satine, courtisane et star du célèbre cabaret le Moulin Rouge). Ces trois films font tous référence à un mythe ou un conte tout en racontant une histoire d’amour.

Dans la presse...

" Quand Australia, le film de Baz Luhrmann, est sorti en novembre sur les écrans australiens, il a trouvé une championne aussi inattendue qu’omniprésente en la personne de Marcia Langton, professeur d’études indigènes à l’université de Melbourne. Elle ne tarissait pas d’éloges sur ce “fabuleux film hyperbolique” dans le quotidien local The Age. Baz Luhrmann a “donné aux Australiens un nouveau passé, un mythe, celui de l’origine nationale, à la fois dérangeant, exaltant, poignant, cocasse et touchant”, roucoulait-elle. Par définition, les mythes ne sont pas conformes à la réalité. Marcia Langton connaît la vérité, mais elle lui préfère un fantasme trompeur et frauduleux, sans doute parce que celui-ci vise à promouvoir l’actuelle politique gouvernementale de réconciliation, dont elle est l’un des plus ardents défenseurs. La réconciliation est le processus dans lequel les Australiens de tous bords pardonnent et oublient les infamies du passé pour devenir une nation heureuse.

Le fallacieux film à grand spectacle de Baz Luhrmann, dont l’action se déroule en 1939, montre les Aborigènes comme un peuple participant étroitement au développement de ce “pays chanceux”. Malheureusement pour tous ceux qui voient

dans la réconciliation le bon filon, le réalisateur ne croit pas à sa propre invention, et cela saute aux yeux. Le héros, incarné par Hugh Jackman, est un conducteur de bestiaux dont le travail consiste à rassembler les bêtes de diverses exploitations et à les conduire vers certaines destinations. Pour que le film marche, nous sommes tous priés de croire que notre homme est victime de l’ostracisme de ses pairs, simplement parce que, des années avant le début de l’intrigue, il a épousé une Aborigène qui a eu la bonne idée de mourir sans enfant. Le conducteur de bestiaux le plus respecté de l’Australie centrale à l’époque était un certain Matt Savage, dit “le Boss”, un Blanc dont le mariage avec une Aborigène a duré quarante ans et engendré une nombreuse progéniture. Pour faire plus romantique, l’histoire veut que Savage ait dit : “Je l’ai eue jeune, je l’ai maltraitée, et cela lui a fait le plus grand bien.”

Marcia Langton a aussi félicité Baz Luhrmann pour sa présentation de Darwin, ville multiraciale débordant de vitalité. C’est comme si on pouvait voir à travers le prisme du cinéaste que les Aborigènes recevaient un salaire équivalent à un huitième de ce que toucheraient les Blancs pour un travail comparable, ou que les autorités administraient un véritable système d’apartheid. De 1913 à 1938, tous les soirs, les Aborigènes de Darwin étaient tenus de quitter les lieux où ils travaillaient comme ouvriers et domestiques et de rentrer à Kahlin Compound, un complexe de cabanes de tôle sans fenêtres situé à plus de 3 kilomètres de la ville.

Australia a coûté aux studios Fox environ 90 millions de dollars [62 millions d’euros], moins une astronomique ristourne fiscale. Les 40 millions de dollars restants ont été apportés par le Conseil australien pour le tourisme et les exportations. Aussi décevant que soit le film, en ce sens qu’il ne fouille aucun des rôles d’Aborigènes et qu’il ne donne à aucun de ces personnages une existence propre, le pire est encore le traitement réservé au grand-père non métissé de Nullah, le jeune métis au coeur du film.

De ce grand-père, on ne connaît que le surnom méprisant donné par les Blancs – King George [Roi George]. La société noire n’a ni monarque ni chef. L’homme blanc a surnommé “Roi” un Noir âgé et lui a donné une plaque de bronze sur laquelle était gravé le faux titre. King George n’avait droit ni à son propre nom ni à la moindre personnalité. Au lieu de quoi, on nous le montre doté de pouvoirs surhumains. King George n’a rien de mieux à faire que de traîner, exécutant de petits rituels et chantant, ne vivant évidemment que d’eau fraîche.

Les Australiens se sont précipités en masse pour voir le film lors de sa sortie, mais le bouche-à-oreille a été mauvais. “Il n’y a qu’une seule explication rationnelle à l’existence d’Australia, l’obèse film à grand spectacle de Baz Luhrmann, qui a pour décor l’arrière-pays”, écrit avec désespoir Luke Buckmaster dans le magazine spécialisé Film Australia. “C’est une plaisanterie raffinée. Une ruse. Une farce. Un gag… Un quelconque ivrogne taré a mis le réalisateur au défi de battre des records au box-office en réalisant le film australien le plus incroyablement mauvais de tous les temps.” Il faut du courage pour se faire ainsi arnaquer. Compte tenu de l’énorme investissement de fonds publics dans le film, le vouer aux gémonies reviendrait à provoquer une panique bancaire. Outre de l’argent, beaucoup d’espoirs ont été placés dans l’histoire de l’enfant volé pour qu’il serve de scénario à la réconciliation. Le jeune métis fait le lien entre ses deux héritages, le noir et le blanc, et il les aime autant l’un que l’autre. La façon dont il pourra réconcilier ces irréconciliables va au-delà de la portée d’un film, quel qu’il soit.

Brandon Walters, le garçon de 12 ans qui interprète Nullah, représente le meilleur atout d’Australia. La production ne fournit guère d’informations sur le jeune acteur, mais il viendrait de la commune aborigène de Bidyadanga, sur la côte septentrionale de l’Australie-Occidentale. Selon le dernier recensement, la population de Bidyadanga appartient à cinq groupes linguistiques différents. On y trouve 70 maisons pour 800 habitants, aux prises avec les habituels problèmes des communautés aborigènes, notamment des taux élevés de maladies rénales et cardiaques chroniques, ainsi que le diabète et une faible résistance aux infections dues à un des carences alimentaires.

Si la famille Walters rentre à Bidyadanga, elle devra partager sa nouvelle richesse avec ses voisins moins chanceux. Prions pour que Brandon Walters échappe au sort d’autres stars aborigènes. Gulpilil, qui fut la vedette du film Walkabout quand il n’était pas beaucoup plus âgé que Walters, a aujourd’hui 55 ans. Il a une dizaine de films à son actif, mais il vit dans une cabane de tôle à Ramingining, un village du Territoire du Nord. Pour son rôle dans Crocodile Dundee, le film australien le plus rentable de tous les temps, il a reçu 10 000 dollars. Des années durant, il a été en proie à l’alcoolisme et à la dépression, et il a fait de la prison. " (Germaine Greer, The Guardian)

Édifiant, instructif, ce récit rend hommage aux paysans britanniques qui surent s'organiser pour défendre leur dignité face à des propriétaires terriens qui les affamaient et les réduisaient à l'état d'esclaves, cela au milieu du XIXe siècle. Dans cette expression de la volonté de chaque homme d'être libre, courageux et digne, qui passe ici par une forme de confrérie clandestine par nécessité on pense à l'émergence des loges maçonniques qui ne sont pas l'apanage des classes supérieures de la société.

Le mode de narration, les choix esthétiques, jusqu'à l'accent très heurté des personnages, les nombreuses ellipses qui jalonnent le film sont autant d'éléments qui bouleversent le spectateur.

Vu le 6 février 2017 (diffusion France 3-tv)

votre commentaire

votre commentaire

-

Roman historique

Héliopolis / Ernst Jünger

traduit par Henri Plard Editions Le livre de poche, collection Biblio, 1988

D'Héliopolis, on pourrait dire que ce livre est le bréviaire de tous ceux que fascine depuis plus d'un demi-siècle l'oeuvre d'Ernst Jünger. Là sont contenus tous les grands thèmes de ses livres passés et à venir. Dans un univers où se mêlent intimement le romantisme le plus ésotérique et les techniques les plus fabuleuses de la science-fiction, l'auteur a campé une série de personnages « en situation » (le soldat chevalier; le sage détenteur des jardins secrets, le maître des pouvoirs magiques, le dominateur sans visage d'un univers de plus en plus déshumanisé, etc.), personnages et situations qui n'ont jamais cessé de hanter Ernst Jünger depuis les tranchées de 14 jusqu'aux chasses (plus) subtiles d'aujourd'hui. Héliopolis, un livre clé, un livre qui ouvre les couloirs mystérieux et sonores du labyrinthe de l'Existence et où, octogénaire, Jünger continue de cheminer de son pas tranquille de guetteur. (présentation de l'éditeur)

Ernst Jünger préférait apparemment qualifier Héliopolis, paru en 1949, de roman philosophique plutôt que de science-fiction. C'est avant tout un récit visionnaire à multiples facettes, comme une quête du bonheur dans un monde imparfait.

Dans un futur sans date, après la période des Grands Embrasements qui ont détruit la terre, le commandant Lucius de Geer, au service du Pronconsul, revient en bateau dans la cité d'Héliopolis. Les destructions ont ravagé la ville au cours de l'histoire, mais Héliopolis reste cependant d'une splendeur méditerranéenne.

Après les Grands Embrasements, le Régent, détenteur du pouvoir suprême a pacifié la terre, mis les juifs à l'abri et, ne pouvant octroyer le bonheur et la paix, il s'est retiré, pour revenir plus tard, au moment adéquat. du haut des étoiles, il observe le désordre, laissant Héliopolis sous la coupe du Proconsul et du Bailli, qui luttent pour le pouvoir.

Le proconsul s'appuie sur domination d'une élite intellectuelle et aristocratique, tandis que le bailli est un démagogue cruel et populiste. Celui-ci passe pour un bon homme bien qu'il n'hésite pas à recourir au meurtre, à la torture pour contrôler le peuple, considéré comme une masse d'individus indifférenciés, et à diriger la rancœur des masses sur la minorité parsi, un bouc émissaire facile à designer lorsqu'il y a des troubles. Les avancées technologiques n'ont pas apporté aux hommes tous les bienfaits dont ils avaient rêvé ; et nous sommes au contraire dans une époque de misères et de dangers, où le dégoût de la parole et des subterfuges de la politique se propage, et où les sectes fleurissent.

« La politique y était tombée au rang d'un pur mécanisme, sans grandes figures et sans autre contenu que la violence bestiale. Il convenait donc de s'isoler sur ces domaines inaliénables, de cultiver ses terres, de chasser, de pêcher, de se consacrer aux beaux-arts et au culte des tombes des aïeux, ainsi qu'il avait toujours été normal. le reste n'était qu'écume du temps, un cratère qui se consumait en lui-même et ne laisserait pas de traces dans l'histoire. »

Lucius de Geer, ressentant une lassitude pour les jeux de pouvoir et l'obéissance militaire, s'absorbe dans la contemplation, se tourne vers l'utopie, et la simplicité. Et dans la nuit menaçante d'Héliopolis, on aime se retrouver avec lui dans la taverne du Calamaretto, et consommer le vin au scintillement profond, le fromage de brebis sur le pain de froment et le jambon de pays garni d'olives noires. Lucius se marginalise, dans une évolution sans doute proche de celle de Jünger lui-même depuis « Orages d'acier » écrit près de trente ans auparavant.

Même s'il reste toujours chez Jünger une embarrassante fascination pour l'ordre et la violence, Héliopolis est un roman extraordinaire, souvent mystérieux et mélancolique, beau comme un fleuve profond qui traverserait des contrées inconnues, et qui parfois s'alanguit dans les méandres de débats philosophiques, ou dans des visions d'une amplitude cosmique, porté par un insatiable esprit d'aventure et de curiosité.

« le bonheur porte pour moi les traits de l'immaculé, de l'objet vierge. S'il faut le comparer à un trésor, j'aime en lui l'instant où je le sens tout en mon pouvoir, mais sans avoir encore disposé de lui. C'est un état potentiel qu'anime l'illusion. Il s'y mêle toujours l'idée du blanc. Les surfaces blanches m'égaient : un champ sous la neige, la lettre que je n'ai pas encore ouverte, la feuille de papier qui m'attend sur ma table. Bientôt, je la couvrirai de signes, de lettres, et je lui ravirai ainsi une part de son chatoiement. »(critique parue sur le site web Babelio sous le pseudonyme Charybde7 en 2013)

A propos d'Ernst Jünger, on peut écouter cette émission de France Culture : Ernst Jünger, 1895-1998, entretien avec Philippe Barthelet, France Culture, 1993

lu en juillet 2016 (collection personnelle)

votre commentaire

votre commentaire

-

Comrades

Film historique, drame (Royaume-Uni, 1987, 183 min)

Réalisation : Bill Douglas

Scénario : Bill Douglas

Musique : Hanz Werner Hanze, David Graham

Image : Gale Tatersall

Avec... Keith Allen, Dave Atkins, Stephen Bateman, Katy Behean , Mark Brown, Michael Clark, Patrick Field, William Gaminara, Freddie Jones, Robin Soans, Imelda Staunton, Robert Stephens,

Production : Skreba Films, Film Four International, National Film Finance Corporation, Curzon Film Distributors

Distribution : UFO distribution

Synopsis :

Grande-Bretagne, Dorset, 1834. George Loveless et ses amis, laboureurs à Tolpuddle, sont de plus en plus exploités par les propriétaires terriens, avec la complicité du clergé, comme la plupart des paysans du Dorset. Constatant que Frampton, un des riches propriétaires des terres sur lesquelles ils travaillent, réduit régulièrement leurs gages, ils décident d'agir : ils s’organisent pour revendiquer des hausses de salaires, et créent en secret la Société Amicale des Laboureurs. Réunissant autour d'eux d'autres ouvriers agricoles, ils se retrouvent clandestinement pour tenter de défendre collectivement leurs intérêts. Dénoncés par un propriétaire, six d’entre eux sont condamnés à la déportation en Australie pendant 7 ans. Devenus très populaires et hérauts d’une classe de plus en plus pauvre, ils deviennent les « martyrs de Tolpuddle ».

Dans la presse...

Pour Samuel Douhaire de Télérama, Bill Douglas « rend hommage à ces syndicalistes en peintre autant qu'en cinéaste. Il magnifie les couleurs douces des paysages du Dorset pendant les moissons ou sous la neige et restitue la lumière crue des antipodes dans des plans composés comme des tableaux. Le cinéaste parvient à éviter le prêchi-prêcha révolutionnaire grâce à un superbe « fil rouge » poétique. L'épopée des « camarades » est scandée par le récit d'un montreur d'ombres itinérant, interprété par Alex Norton. A chacune de ses apparitions correspond une nouvelle machine optique qui préfigure l'arrivée du cinéma (diaporama, lanterne magique, appareil photo très expérimental...). Magnifique façon de montrer que l'art accompagne l'humanité dans son rêve d'une vie meilleure et sublime cet idéal de fraternité. »

Pour Bruno Icher de Libération, « Comrades rassemble tout ce qui constitue le cinéaste : son indignation fondatrice, son inébranlable conviction d’aller au bout de ses idées mais aussi son infatigable soif d’explorer un langage cinématographique unique, d’une radicalité, parfois même d’une brutalité, à l’opposé de la naïveté humaniste du propos. [...] le cinéaste tranche dans le vif des situations, instillant la douleur, la frustration, la faim, l’humiliation grâce à un rythme syncopé alternant longs plans contemplatifs et brusques ruptures en gros plans ultrasymboliques. »

" L’Ecossais Bill Douglas (1934-1991) est surtout connu pour sa superbe trilogie en noir et blanc ressortie il y a environ un an, sur son enfance et sa jeunesse de prolétaire. En couleurs, inédit en France, Comrades (1986), le dernier film qu’il ait tourné (sur plusieurs années, dans des conditions de production épuisantes), est d’un tout autre acabit, même si l’on y retrouve la force d’un cinéma unique, engagé, humaniste, sobre et imaginatif. Sur un autre mode opératoire et esthétique que la trilogie (plus bressonienne et buñuelienne), la découverte de Comrades coïncide curieusement avec la sortie récente de la dernière partie de Heimat de l’Allemand Edgar Reitz et avec celle de Jimmy’s Hall de Ken Loach.

De quoi y est-il question à chaque fois ? De l’immigration, de l’exil, de ces citoyens gênants (pauvres, trop habités par des idées de justice et de changement) que les Etats réactionnaires des sociétés occidentales des XIXe et XXe siècles décidèrent d’envoyer à l’autre bout du monde aller voir s’ils y étaient : dans leurs colonies.

Comrades raconte une histoire vraie : celle de George Loveless, de son frère, de ses amis, laboureurs dans le village de Tolpuddle, dans le Dorset, en 1834, connus depuis sous le nom des “martyrs de Tolpuddle”. L’histoire est la même partout les mafias italiennes sont nées pour les mêmes raisons) : les propriétaires exploitent les agriculteurs, font baisser leurs salaires, avec l’aide du clergé qui préfère que les pauvres restent pauvres. Les exploités se regroupent en une société secrète, une sorte de corporation qui croit dans la force du collectif. Arrive ce qui doit arriver : la répression, la sanction, la punition, le rétablissement de l’ordre. On les juge vite et on les déporte en Australie, où ils vont casser des cailloux ou exploiter des terres arides et des gens encore plus pauvres qu’eux : les autochtones. Une histoire très européenne, en somme.

Dans des tons qui s’inspirent d’évidence de la peinture (notamment de Vermeer),Bill Douglas donne à ce récit un éclat tout particulier. Son film est, sans retenue, de manière très assumée, un hymne à l’humanité et au courage de ces hommes. Ce qui pourrait être gênant ou ridicule (une vision manichéenne qui oppose les lords cyniques et affreux aux travailleurs vaillants et obstinés) ne l’est jamais. Un souffle lyrique, plein de pudeur, emporte sur son passage tous les scrupules du spectateur, ainsi qu’une foi profonde dans l’inexorabilité du sens de l’histoire – d’ailleurs, le film se termine “bien”, car l’affaire de Tolpuddle secoua la société britannique, poussa d’autres corporations à se regrouper pour former des lobbys, et Loveless et ses amis devinrent leurs héros emblématiques, statut qui leur permit de revenir d’exil.

Ce qui fait la qualité de Comrades, c’est sa mise en scène. Douglas est un créateur de formes, pas le simple artisan enregistreur académique d’une réalité sociale. Il a lu Brecht et en a tiré des leçons. Emboîtant les récits, multipliant les clins d’oeil aux procédés de projection d’images antérieures à l’invention du cinéma (théâtre d’ombres, kaléidoscopes, lanternes magiques, etc.), il recrée le réel dans un monde imaginaire, lie le destin de ces hommes ancrés dans la réalité à celui des images merveilleuses sur le point de devenir mouvantes, comme s’il considérait que la marche vers l’avènement du cinéma était indissociable du progrès social ou d’une sensibilité au monde – on trouve des traces de cette dernière idée dans certains films d’Ingmar Bergman, par exemple. Douglas multiplie les audaces baroques et grotesques typiques d’un pan entier de la littérature britannique (Shakespeare le premier) : violence, courte scène de zoophilie (coupée au montage à l’époque), acteur interprétant plusieurs personnages.

Comrades est un film bouleversant, parce qu’au-delà de son récit, il y a la croyance absolue dans la puissance de la représentation et dans le spectacle. De ce jeu permanent entre le réel et l’imaginaire, le spectateur ressort lavé, galvanisé, n’ayant pas vu les trois heures passer. Pesons nos mots : un chef-d’œuvre." (Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles, juillet 2014)

" La redécouverte en salles de l’œuvre de Bill Douglas fut pour beaucoup une formidable claque. Trente-cinq ans après son achèvement, la trilogie My Childhood / My Ain Folk / My Way Home obtenait enfin une juste reconnaissance sur les écrans français, révélant le talent brut d’un cinéaste britannique prématurément disparu et trop longtemps oublié. Dans ces trois films, personnels et douloureux, l’auteur revisitait sa jeunesse malheureuse sous le ciel gris d’Écosse, au fil d’un récit sombre et lacunaire. Abandonné au milieu des terrils, le petit Jamie cherchait désespérément un ami, et finissait par trouver le salut dans la rencontre fondatrice avec un compagnon de service militaire. Délaissant l’autobiographie pour traiter un fait historique, Comrades offre un profil moins âpre, mais creuse avec obstination le même sujet : la quête d’une fraternité humaine par-delà la souffrance, la misère et la solitude – ou comment transformer la rage en amour.

« How can we live on eight shillings a week ? »

1834, dans un village au sud de l’Angleterre. Épuisés par leurs conditions de travail, des laboureurs exigent une meilleure rémunération et se révoltent contre les propriétaires terriens. Pour obtenir gain de cause, ils choisissent de s’unir et créent une organisation, préfigurant l’essor du syndicalisme. Au terme d’une parodie de justice, six membres sont arrêtés et déportés en Australie. Pendant trois heures, Bill Douglas retrace l’aventure de ces « martyrs de Tolpuddle » avec grâce et sincérité. Malgré une reconstitution soignée, il évite parfaitement l’écueil de la fresque en costumes et s’en tient dans un premier temps à une chronique patiente. Par touches discrètes, autour d’une galerie de personnages joués par des comédiens méconnus, il parvient à faire exister une communauté solidaire, sans verser dans le pathos ni le folklore. Dans un décor brumeux, à la fois réaliste et onirique (toits de chaume, sentiers boueux, intérieurs austères et paysages majestueux), les instantanés de la vie quotidienne s’enchaînent, tantôt rugueux tantôt joyeux.

Bill Douglas frappe encore par la précision de ses cadrages : leur composition limpide répond à un discours politique très frontal (voir la sécheresse de ces plans où les insurgés soutiennent le regard de leurs maîtres et leur adressent face caméra un geste de défi). Il confirme également son aisance pour le découpage, isolant souvent un visage dans le groupe, marquant son goût pour le détail, ou provoquant certains effets de rupture (ainsi le rire incongru d’une enfant qui vient trouer le silence après le chant mélancolique d’une jeune femme au cours d’une veillée). Après le noir et blanc charbonneux de la trilogie, Bill Douglas passe avec succès à la couleur et porte une attention constante à l’éclairage : sa peinture du monde rural, baignée de clair-obscur, de lumières jaunes et de tons fatigués, évoque par endroits les tableaux de Jean-François Millet.

Les forçats de la faim

La seconde partie – amorcée par un splendide balayage cartographique en guise d’entracte, amenant doucement le spectateur de la Manche à Botany Bay – entraîne le film dans une nouvelle direction et lui donne toute son ampleur. Sous un soleil écrasant, les forçats effectuent leur peine dans le désert aride, et le scénario prend un virage épique. Cette arrivée en Australie suscite la même sidération que le départ vers l’Égypte au seuil de My Way Home, avec un soudain changement d’ambiance, de style et de climat. La mise en scène se resserre, devient plus tendue. Des ellipses fulgurantes soulignent la cruauté de cette détention : à la folle évasion d’un prisonnier succède immédiatement son retour au camp ligoté. Le montage accentue la violence des situations avec un vrai sens de l’épure : des gouttes de sang zèbrent le sol craquelé après le claquement d’un coup de fouet ; un vautour dévore la carcasse d’un garde-chiourme tandis que son chien s’enfuit vers l’horizon. Dans cet univers terrifiant émergent pourtant des moments de beauté : les discussions entre le jeune Charlie et George Loveless, tête de proue du mouvement, rappellent la filiation entre Jamie et le soldat allemand dans My Childhood.

Aussi engagé soit-il (et il fallait du courage pour tourner ce film en plein thatchérisme), Comrades ne ploie jamais sous la démonstration car Bill Douglas lui insuffle sa patte grâce à une idée fabuleuse : à l’étude minutieuse d’un progrès social se mêle une paisible relecture des origines du cinéma. Dès le prologue, nous suivons les pas d’un montreur d’ombres venu présenter ses tours aux habitants. Ce témoin itinérant prendra dans le film de multiples facettes, toutes incarnées par le même interprète (Alex Norton), ponctuant l’histoire par ses diverses inventions merveilleuses, de la lanterne magique à la photographie. Collectionneur acharné de machines optiques et d’archives, aujourd’hui réunies dans un musée à Exeter, Bill Douglas témoigne ainsi de toute sa passion pour un art capable de transfigurer le réel sans oublier ses racines populaires. " (Gildas Mathieu, Critikat, juillet 2014)

Édifiant, instructif, ce récit rend hommage aux paysans britanniques qui surent s'organiser pour défendre leur dignité face à des propriétaires terriens qui les affamaient et les réduisaient à l'état d'esclaves, cela au milieu du XIXe siècle. Dans cette expression de la volonté de chaque homme d'être libre, courageux et digne, qui passe ici par une forme de confrérie clandestine par nécessité on pense à l'émergence des loges maçonniques qui ne sont pas l'apanage des classes supérieures de la société.

Le mode de narration, les choix esthétiques, jusqu'à l'accent très heurté des personnages, les nombreuses ellipses qui jalonnent le film sont autant d'éléments qui bouleversent le spectateur.

Vu le 8 février 2017 (diffusion Arte TV)

votre commentaire

votre commentaire

-

Roman

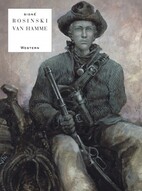

Western / Jean Van Hamme (scénario), Gzregorz Rosinski (dessin)

roman graphique.- Editions Le Lombard (Collection Signé), 2008

1858, Wyoming. Ambrosius Van Deer, un gros éleveur, a promis la somme faramineuse de 1000 dollars à qui lui ramènerait son neveu enlevé par les Sioux. Alléché, Jess Chisum tente un coup de bluff: faire passer son propre fils pour l'enfant tant recherché. Bien mal lui en prend: accusé de meurtre et amputé d'un bras, le jeune homme ne pourra plus compter que sur son habileté au colt pour que vive la légende du cow-boy manchot. La réédition attendue d'un des chefs-d'oeuvres du duo J. Van Hamme/G. Rosinski.

Cet album est assorti des premières pages du scénario écrit par Jean Van Hamme.(présentation de l'éditeur)

Avec un tel titre, on pense savoir à quoi s’en tenir et en effet, il s’agit bien d’un western dans la plus pure tradition. Un western avec des cow-boys, des propriétaires de ranchs, un shérif et des indiens, sauf que ces derniers, bien qu’omniprésents dans le récit, sont ici relégués au dernier rang de la scène. A l’époque, précisément en 1868, lorsque l’histoire commence, ils commencent d’ailleurs à être parqués dans des réserves, leur culture bientôt piétinée par les blancs.L’histoire s’articule autour de Nate, qui pose en couverture, un bras en moins, une montre au cou, tenant fermement un fusil. Les onze premières planches contiennent une forte concentration d’évènements, dramatiques à souhait : Nate, jeune garçon de quatorze ans, joue à l’indien, déguisé par son grand frère pour récupérer une prime, celle que Van Deer offre à qui retrouvera son neveu Edwin enlevé par les indiens quelques années plus tôt. Malheureusement, la prime ne sera pas touchée par le grand frère, tué lors de la transaction par l’homme de main qui accompagne Van Deer. Pour survivre, Nate tue les deux hommes, presque sous les yeux de Cathy, la fille de Van Deer. Et toute sa vie, il ne fera que déguiser sa réelle identité pour dissimuler ce double meurtre.Dès le départ, on est saisi par ce nœud tragique qui transforme Nate en « un hors-la-loi » qui doit se débrouiller complètement seul. Ce qu’il parvient à faire, non sans mal, pendant à peu près 10 ans. Puis le récit reprend lorsque Nate, lassé de cette vie d’errance, aspire à se sédentariser. En posant ses maigres affaires à Wichita, dans le Kansas, sa vie va changer du tout au tout…

Plusieurs toiles en double page alternent avec les planches de l’album, ce qui donne une autre profondeur à l’histoire et aère le récit de sa lourdeur dramatique. Ces toiles sont des tableaux magnifiques et représentent un cimetière avec des hommes occupés à creuser des tombes, une forêt avec des trappeurs à l’affût de gibier, deux cow-boys observant au loin un camp d’indiens devant des roches reflétant le soleil, une rue d’une ville de far west enneigée et animée…

Cette BD somptueuse, d’un grand classicisme, initialement parue en 2001, m’a un peu glacée à vrai dire. Il est vrai que l’histoire, fort bien menée, est terrible pour Nate, ce jeune blanc qui se démène pour survivre, ne cessant d’esquisser les pièges qu’on lui tend, jusqu’au dernier qui lui sera fatal. Le scénario de Van Hamme est maîtrisé de bout en bout, le parcours de Nate est minutieusement décrit jusqu’à la chute finale. Les dessins de Rosinski sont eux aussi complètement parfaits, remplis de détails qui explorent la vie de cette époque sans aucune fausse note.

Une BD classique certes, efficace, passionnante à lire. L’adjectif qui me vient en tête est celui d’album implacable. La difficulté ici est de dénicher des défauts, en vain d’ailleurs, ce qui rend la critique difficile. J’ai bien aimé me plonger dans cette histoire mais une fois refermée cette BD m’a laissée de marbre sans que je puisse en expliquer la raison.

Edité par le Lombard dans la collection Signé, ce beau livre a la particularité de dévoiler une partie du scénario que Van Hamme, en 1999, envoie à Rosinski. Cet ajout à la BD enrichit considérablement l’album car c’est l’occasion, assez rare, de comprendre tout le travail que demande un tel album. Il permet aussi de percevoir la complicité entre les deux auteurs.

Marie-Florence Gaultier (chronique parue dans le blog 'Les 8 plumes' du magazine L'Express en mai 2014)

lu en février 2017 (emprunt médiathèque de lecture publique Françoise Giroud, Labarthe sur Lèze)

Tout est dit -et tellement bien dit- dans la chronique de Marie-France Gaultier : un grand plaisir de lecture.

votre commentaire

votre commentaire